De Khomeini à Mamdani : les mêmes mécanismes, un autre décor (Carte blanche)

Publié par Melissa Amirkhizy

• Mis à jour le

Une carte blanche de Melissa Amirkhizy, conseillère communale MR à Ganshoren

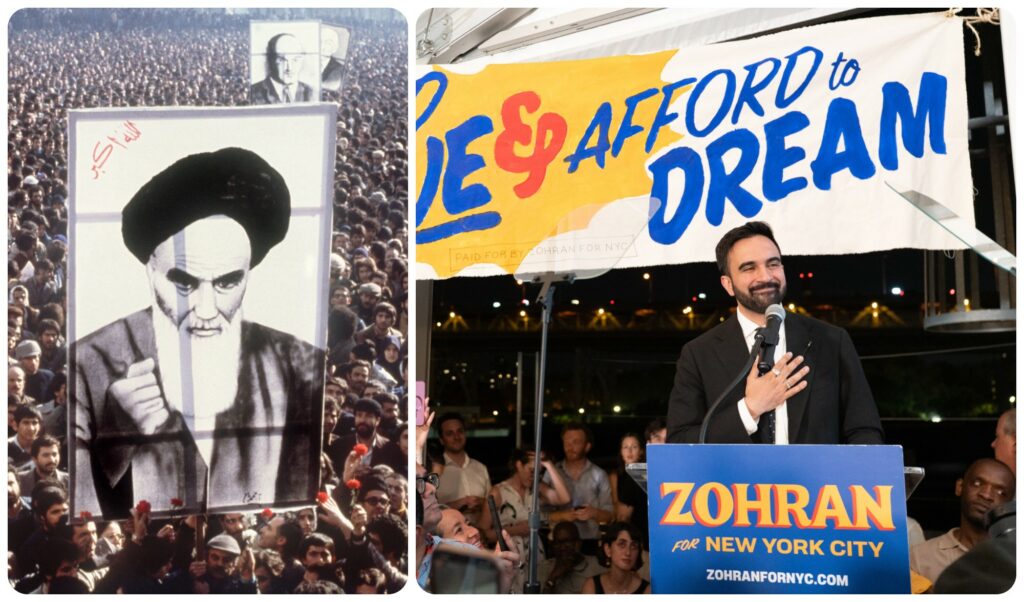

Il y a des images qui ne quittent jamais un peuple, des images que nous pensions enterrées mais qui reviennent, brutales, au moment où l’on s’y attend le moins. Lorsque Zohran Mamdani est célébré à New York, ce n’est pas seulement l’ascension d’un élu progressiste que nous percevons : c’est le retour d’une atmosphère politique que nous avons déjà respirée. Une atmosphère faite de ferveur, de certitudes morales, de promesses trop belles et d’un aveuglement collectif qui nous rappelle douloureusement ce que fut l’Iran il y a quarante-six ans.

Car dans l’histoire iranienne, nous savons ce que produisent les promesses brandies comme des évidences morales. Dans l’Iran de 1979, l’électricité gratuite, l’eau gratuite, les biens “rendus au peuple” étaient devenus le cœur d’un discours présenté comme une justice retrouvée. Khomeini avait transformé ces offres irréalisables en symbole de rupture totale, un geste quasi religieux destiné à incarner une “justice absolue”.

Une même logique à l'œuvre

Aujourd’hui, lorsque Mamdani promet transports gratuits, gel des loyers, extension massive des services municipaux ou salaire minimum hors d’atteinte, la mécanique évoque un schéma bien connu. Les mots ne sont pas les mêmes, la ville n’est pas la même, mais la logique politique l’est.

Surtout, Khomeini ne portait pas uniquement un projet iranien : il portait l’ambition d’un monde islamique unifié, structuré autour de son idéologie politique. Dès 1979, ses discours et les premiers textes du régime affirmaient la nécessité d’“exporter la révolution islamique”, de soutenir les mouvements politico-religieux au-delà des frontières et de transformer l’Occident en terrain idéologique. Ce n’était pas une intuition mais plutôt une doctrine. Une vision globale qui ne se limitait pas à Téhéran, mais prétendait influencer jusqu’aux capitales occidentales.

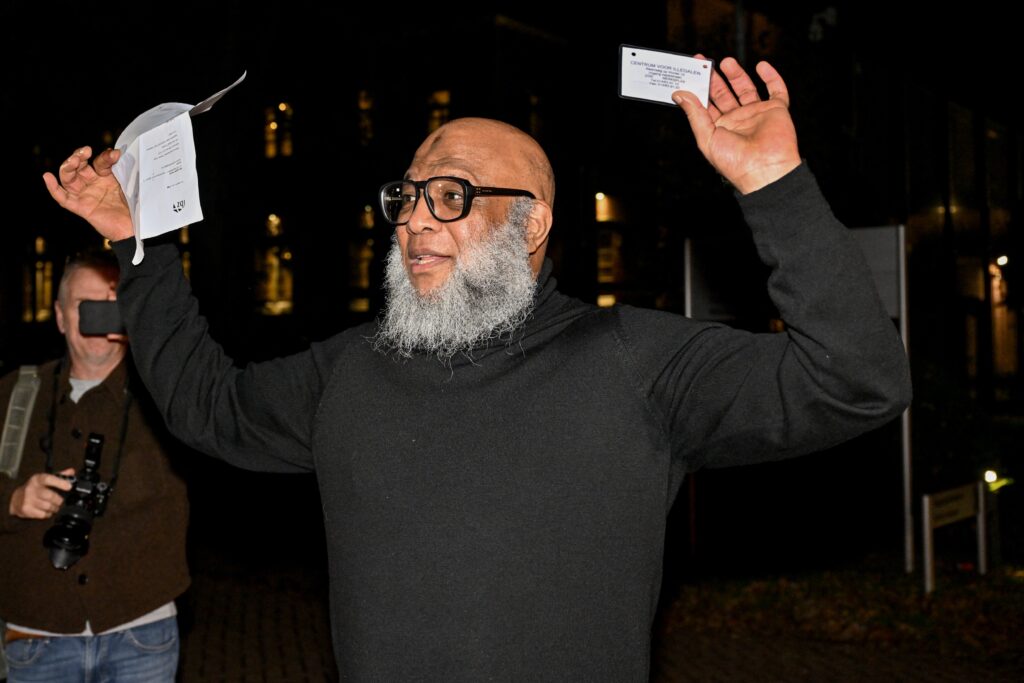

Et cette logique, sous d’autres formes, ne s’est jamais totalement éteinte. Elle circule encore, parfois de manière diffuse, parfois structurée, dans certains réseaux associatifs, religieux ou militants présents en Europe. Plusieurs rapports publics évoquent des groupes inspirés des Frères musulmans, des financements extérieurs ou des opérations d’influence idéologique cherchant à s’implanter localement. Rien de clandestin, tout est visible pour qui veut regarder. Et dans certains milieux militants contemporains, on retrouve les contours d’un même récit global, celui d’un combat politique qui dépasse les frontières et se présente comme la défense universelle des “opprimés”.

Dans les années 1970, la Palestine était devenue pour Khomeini bien plus qu’un enjeu géopolitique : elle était son bouclier moral. Il en avait fait un cri capable de galvaniser les foules, d’effacer les nuances et d’installer une logique de confrontation totale. Et lorsqu’on entend aujourd’hui, autour de figures comme Mamdani ou Rima Hassan, des slogans comme “From the river to the sea” ou “Globalize the Intifada”, il devient difficile de ne pas entendre l’écho. Pour ceux qui ont connu la rhétorique de Khomeini, la parenté est immédiate : même simplification, même charge émotionnelle, même capacité à transformer une cause en frontière identitaire. Les slogans changent, les visages changent, mais la musique, elle, ne change pas.

Des émules au sein du monde occidental

Et puis il y a l’alliance. Celle que nous pensions unique à notre histoire, et que nous voyons réapparaître ailleurs, sous un autre visage. En 1979, ce n’était pas seulement la gauche iranienne qui avait soutenu Khomeini : une partie de la gauche occidentale l’avait applaudi avec enthousiasme, séduite par un imaginaire anti-impérialiste et par l’idée romantique d’un peuple renversant un ordre établi. Beaucoup d’intellectuels étrangers avaient projeté sur lui leurs propres fantasmes révolutionnaires, aveugles à l’idéologie réelle qui avançait derrière ce vernis.

Aujourd’hui encore, observer certaines franges de cette même gauche occidentale se rallier, avec la même ferveur, à Mamdani ou à Rima Hassan produit un malaise particulier. La sacralisation d’un discours, la certitude morale, la projection émotionnelle, la conviction d’incarner “le bon camp”. Ce sont les mêmes ressorts qui, en 1979, ont conduit tant de progressistes à légitimer une force politique qui allait ensuite les écraser.

Ce sentiment s’intensifie encore lorsqu’on regarde l’Europe. Les rapports publics se succèdent, influence de réseaux Islamo-Politique, stratégies d’entrisme, financements extérieurs, radicalisation identitaire dans certains espaces associatifs et universitaires. L’histoire iranienne nous a appris que les sociétés ne basculent pas dans le chaos de manière spectaculaire. Elles basculent souvent dans l’enthousiasme, persuadées qu’elles se dirigent vers plus de justice.

Et c’est ici que le parallèle devient brutal. New York n’est pas Téhéran. Mais elle vient de basculer comme Téhéran a basculé : d’un seul élan collectif, dans l’ivresse des slogans, dans la certitude aveugle d’être du “bon côté”. Ce n’est pas une révolution : c’est un basculement. Un de ceux qui renversent une ville sans qu’elle s’en rende compte

Nous savons comment tombent les sociétés. Pas dans un choc brutal, mais dans un enthousiasme mal maîtrisé. Pas dans la violence immédiate, mais dans la croyance. Pas dans la nuit, mais dans l’illusion confiante d’une aube nouvelle.

L’Occident regarde Mamdani et Hassan avec espoir.

Nous les regardons avec mémoire.

Et entre l’espoir et la mémoire, l’histoire penche rarement du côté de l’espoir.

L’Occident glisse et nous savons exactement où cela mène !

Melissa Amirkhizy, conseillère communale MR à Ganshoren

(Photos : Kaius Hedenström / EPU / AFP / Derek French/SOPA Images via ZUMA Press Wire)