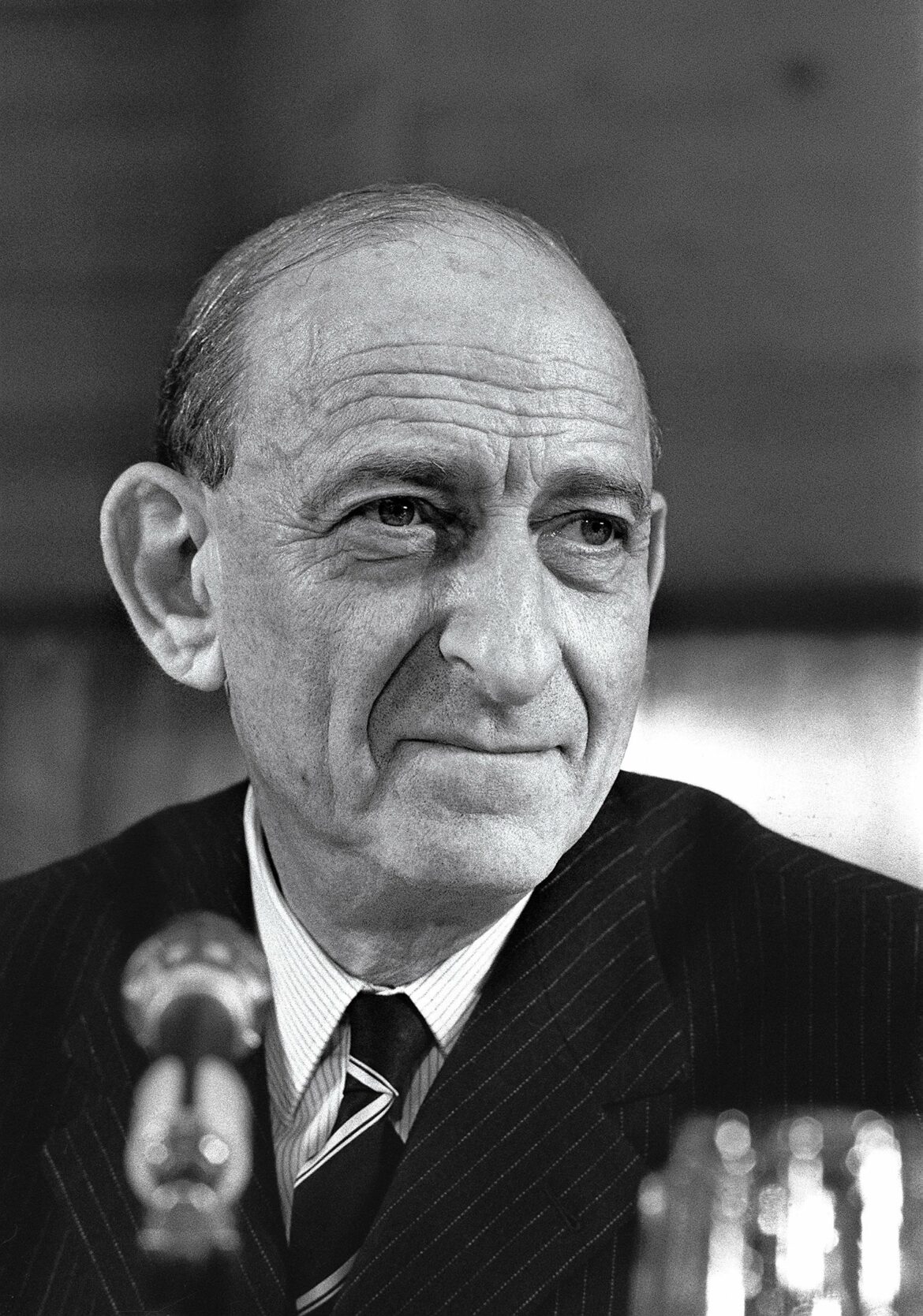

À Washington, le 4 juin dernier, lors de la 20ᵉ conférence Raymond Aron organisée par le Centre pour les États-Unis et l’Europe de la Brookings Institution, Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN, a livré une réflexion puissante et incisive sur l’âge de la « République impériale » américaine, théorisée par Raymond Aron au début des années 1970, qui toucherait à son terme. Reste à savoir si l’Europe saura transformer ce basculement en un nouvel équilibre transatlantique ou si elle subira la fin d’un monde qu’elle tenait pour acquis.

Raymond Aron avait forgé l’expression de République impériale pour décrire une singularité américaine, un régime républicain, jaloux de ses libertés, mais devenu de facto puissance impériale et mondiale après 1945, contraint d’assumer la sécurité de ses alliés et la stabilité d’une grande partie du globe. Cette nation n’avait aspiré à la gloire de régner que par nécessité, parce que la victoire contre les totalitarismes, dans sa martingale, l’y avait promue.

Suivant cette analyse, l’histoire diplomatique des États-Unis se serait déployée en trois temps, la jeune république encore tournée vers elle-même, la montée en puissance à la charnière des XIXᵉ et XXᵉ siècles, puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, l’entrée triomphale dans un système où la sécurité de l’Europe, du Japon et d’autres alliés reposait massivement, parfois exclusivement sur elle. L’OTAN, dont bien évidemment le parapluie nucléaire et le réseau de bases à l’étranger, constituent les instruments de cette responsabilité assumée.

Un demi-siècle plus tard, Camille Grand constate que l’hypothèse d’Aron — la possibilité que cette « parenthèse impériale » se referme — et se vérifie. La fatigue stratégique née de guerres sans fin, les fractures internes révélées par la présidence de Trump, la priorité croissante à la rivalité avec la Chine ; tout concourt à lever le vieux réflexe d’engagement automatique des États-Unis sur le théâtre européen.

La politique étrangère américaine oscille désormais entre trois tendances stratégiques. On y compte les partisans de la retenue, qui veulent retenir les engagements extérieurs, les « prioritisateurs », plus ambivalents sur les traditionnelles garanties mais à condition de concentrer l’effort sur le scène indo-pacifique, et les « primacists », restés attachés à la prééminence mondiale des États-Unis. Cette tripartite entretient, côté européen, un malaise diffus et pose la question de ce qu’il se passera si Washington tranchait un jour en faveur d’un désengagement massif ?

Quatre scénarios pour les relations transatlantiques

À partir de ce diagnostic, Camille Grand dessine quatre scénarios de l’avenir de l’atlantisme, d’une OTAN 3.0, très différente de l’Alliance de la guerre froide comme de celle de l’après-1991.

Dans le premier scénario, la transition est ordonnée. Les Européens augmentent progressivement leurs dépenses de défense, bâtissent une capacité militaire crédible et assument une part accrue du « fardeau » de la sécurité du continent en contrepartie d’États-Unis et de leur arme atomique demeurés présents, mais l’Alliance deviendrait plus équilibrée, elle serait une OTAN toujours transatlantique, mais dont le bras européen se serait bien musclé.

Le deuxième scénario est celui d’un retrait chaotique. Sous la pression d’une crise budgétaire, d’un choc politique interne ou d’une urgence stratégique ailleurs, Washington rabougrirait brutalement sa présence en Europe, sans concertation sérieuse. Les bases fermeraient, les forces se retireraient, les priorités changeraient. Les Européens n’auraient alors d’autre choix que d’accélérer en catastrophe leur autonomie, sur fond de tensions politiques, d’incertitudes doctrinales et de vulnérabilités accrues face à la Russie ou à d’éventuels chocs au Moyen-Orient.

Le troisième scénario, celui du MAGA doctrinalement appliqué, plus radical, serait une administration américaine clairement déterminée à quitter l’Europe, quels que seraient nos efforts. Ce ne serait plus une adaptation pragmatique, mais le choix du principe de recentrement sur l’Amérique elle-même, la remise en cause d’anciens réflexes de solidarité, voire la redéfinition du champ de l’OTAN. Sans être ouvertement hostile, l’Amérique considérerait que la sécurité européenne ne relèverait plus de ses intérêts vitaux.

Enfin, le quatrième scénario, le plus noir mais sans doute le moins probable, est celui d’États-Unis franchement hostiles à nous. Aux différends commerciaux, technologiques ou climatiques s’ajouteraient des désaccords profonds sur les valeurs démocratiques, des « deals » ponctuels, tactiques, avec Moscou sur des dossiers cruciaux comme l’Ukraine, et une remise en cause assumée du cadre multilatéral qui structure la famille occidentale depuis 1949. Ce scénario serait celui d’une crise majeure, mortelle sans doute, de l’Alliance.

Abonnez-vous pour lire l'article en entier.

Apportez votre soutien à la rédaction de 21News en souscrivant à notre contenu premium.