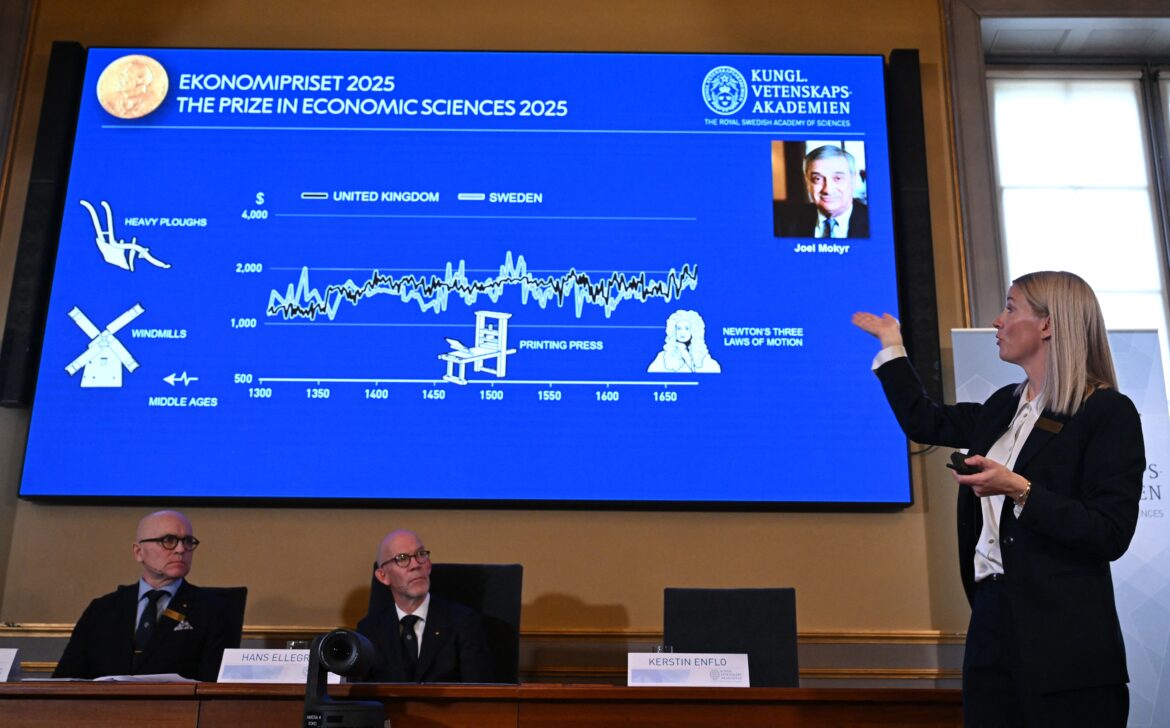

Le tout récent prix Nobel d’économie (photo) a récompensé des chercheurs qui montrent toute la puissance de la destruction créatrice. À condition de mettre en œuvre un cadre politique adapté. Une carte blanche de Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management) et Professeur des Universités (UCLouvain et UGent).

Le prestigieux prix Nobel d’économie 2025, décerné conjointement à Philippe Aghion, Peter Howitt et Joel Mokyr, remet au cœur du débat public une idée aussi puissante que dérangeante : la « destruction créatrice ». Loin d’être un appel à un capitalisme débridé, leurs travaux offrent une feuille de route précise pour piloter cette force motrice de la prospérité. Il faut laisser l’innovation faire son œuvre, mais en organisant un cadre robuste pour en diffuser les gains et en protégeant les perdants. En un mot, il s’agit de la « domestiquer » autour d’un triptyque : inventer, diffuser, protéger.

La destruction créatrice : un moteur à double tranchant

Le concept, popularisé par l’économiste Joseph Schumpeter, est simple : la croissance durable naît de vagues d’innovations qui rendent obsolètes les technologies, les produits et les emplois existants. De nouveaux processus de meilleure qualité remplacent les anciens, tirant la productivité et, à terme, le niveau de vie global vers le haut. Ce progrès n’est cependant pas un long fleuve tranquille. Il procède par des déplacements violents, où des secteurs entiers déclinent (les cochers hier, la pellicule photo aujourd’hui) tandis que d’autres explosent (les logiciels et plateformes).

Pendant des années, la science économique a considéré ce « progrès technique » comme un facteur exogène, une sorte de manne tombant du ciel. Les travaux de Robert Lucas, Paul Romer, puis d’Aghion et ses colauréats, ont montré que l’innovation est un moteur interne, ou « endogène », de la croissance, résultant d’activités économiques intentionnelles. La conclusion politique est radicale : chercher à arrêter ce processus est non seulement impossible, mais aussi indésirable. La véritable question est de savoir comment l’orienter et l’accompagner pour le bien commun.

Le Triangle d’équilibre

Pour traduire cette théorie en action, Philippe Aghion a popularisé un « triangle d’équilibre » reposant sur trois piliers indissociables :

Dans le premier angle, il s’agit de libérer pour innover, autrement dit, de stimuler l’investissement privé et l’entrée de nouveaux acteurs sur les marchés en abaissant les rentes et en fluidifiant l’économie, y compris le marché du travail.

Le deuxième angle repose sur un système éducatif performant et un accès généralisé à la formation tout au long de la vie sont essentiels pour permettre aux travailleurs de s’adapter aux nouvelles exigences de l’économie.

Le troisième angle consiste à offrir une protection sociale solide mais temporaire, une « flexisécurité » qui sécurise les parcours plutôt que les emplois. Cela passe par une assurance chômage efficace, des droits sociaux portables (retraite, formation) et des mécanismes de reconversion rapide.

Dans cette optique, réformer le marché du travail ou la fiscalité du capital ne vise pas à « faire plaisir aux marchés », mais à réorienter les incitations vers l’investissement productif et l’innovation.

Huit leviers pour domestiquer la machine

Refuser l’illusion d’un monde statique n’implique pas d’abandonner les « perdants » de la transition. Au contraire, l’agenda consiste à indemniser rapidement, reconvertir efficacement et réallouer sans délai les talents et les capitaux. Plus cette réallocation est rapide, plus la productivité globale et la croissance potentielle augmentent. Comment ?

- 1. Une concurrence « pro-entrée » dont l’objectif n’est pas de punir les grands acteurs, mais d’empêcher que leur position dominante n’étouffe l’innovation de demain. Cela passe par des mesures favorisant l’interopérabilité technique, la portabilité des données et une commande publique qui achète l’innovation la plus prometteuse plutôt que le prix le plus bas.

- 2. Du capital patient dont l’Europe manque cruellement. Elle a besoin de plus de capital-risque pour financer les entreprises innovantes. Il faut une fiscalité qui encourage la prise de risque, par exemple en traitant de manière neutre la dette et les fonds propres et en permettant le report des pertes pour restaurer la trésorerie après un échec.

- 3. Une flexisécurité active pour accompagner le changement. Un « contrat de transition » peut offrir une indemnisation immédiate, un bilan de compétences, une formation financée et des aides à la mobilité pour réduire la peur du changement et accélérer le retour à l’emploi.

- 4. La formation continue certifiante. L’école prépare au premier emploi, mais la politique des compétences doit préparer à tous les suivants. Cela exige des modules de formation courts, reconnus par les employeurs et orientés par les données du marché sur les métiers en tension.

- 5. Des infrastructures ciblées. L’innovation, notamment dans l’IA, requiert des investissements massifs dans la puissance de calcul, les données de qualité et la connectivité. Des « crédits de calcul » peuvent garantir l’accès des PME à ces ressources de pointe.

- 6. Une orientation stratégique intelligente. L’État ne doit pas « choisir les champions », mais agir comme un « premier client exigeant ». En fixant des objectifs de performance mesurables (rendement énergétique, précision clinique, etc.) et en mettant en concurrence plusieurs fournisseurs sur des sites pilotes, il peut révéler les meilleures solutions sans les prédéfinir.

- 7. Une fiscalité prévisible et neutre. Une fiscalité pro-innovation doit être stable et cibler les rentes plutôt que l’effort entrepreneurial, par exemple en refusant de taxer des plus-values non réalisées, comme le veulent des économistes comme Gabriel Zucman ou Thomas Piketty. Elle doit aussi viser à stabiliser et mieux cibler les dispositifs comme le crédit d’impôt recherche.

- 8. Une régulation favorable à l’expérimentation. Plutôt qu’une logique de « prévention d’abord » qui peut brider l’innovation, il est préférable d’avoir un cadre qui autorise l’expérimentation contrôlée. Par exemple, des « bacs à sable » réglementaires permettent de tester un nouveau service dans un périmètre limité (géographique, temporel, fonctionnel) avec des garde-fous stricts (seuils d’exposition, clause d’arrêt d’urgence, mécanismes de réparation). La décision de généraliser ou d’interdire se base alors sur des preuves collectées sur le terrain (ex post) et non plus sur des craintes (ex ante).

Un appel au pragmatisme politique

Pris ensemble, ces leviers forment une politique qui devrait être suivie par tous les partis désireux de faire preuve de pragmatisme : laisser la destruction créatrice faire son oeuvre là où elle crée de la valeur, atténuer ses coûts là où elle blesse, et accélérer la diffusion des gains par la concurrence, le capital patient et les compétences. Ce Nobel est un rappel à l’ordre : la croissance n’est pas un gros mot, mais le résultat de millions d’actes d’invention. Sans elle, il n’y a ni marges budgétaires, ni modèle social financé, ni transition écologique soutenable. La destruction créatrice n’est pas l’ennemie du progrès social ; elle en est la condition, pourvu que les amortisseurs adéquats soient mis en place.

Le message adressé aux décideurs est limpide : il est temps d’assumer une boussole claire, celle d’inventer, diffuser et protéger, dans cet ordre de priorité.

Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management) et Professeur des Universités (UCLouvain et UGent)

(Photo : Jonathan Nackstrand / AFP)