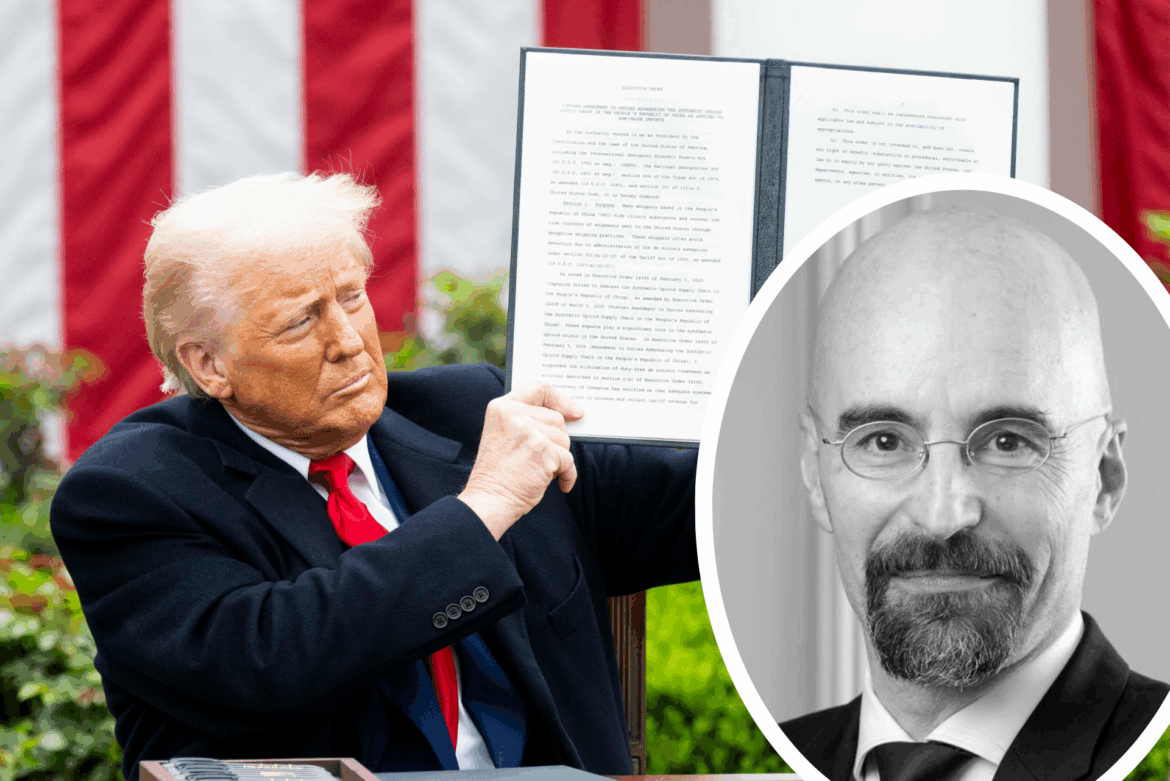

La menace trumpienne de nouveaux droits de douane massifs sur la Chine interroge sur l’imprévisibilité politique. Les marchés sont-ils capables de réagir ? Et, surtout, le risque de récession est-il réel ? Une carte blanche de Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management) et Professeur des Universités (UCLouvain et UGent).

Après des mois de progression quasi ininterrompue, au cours desquels le S&P 500 a multiplié les records, Wall Street a connu un brutal réveil ce vendredi 10 octobre. La menace brandie par le président Donald Trump d’imposer de nouveaux droits de douane massifs contre la Chine a déclenché la pire séance depuis des mois. Pour qui l’aurait oublié, c’est une piqûre de rappel : l’imprévisibilité politique demeure une variable décisive de l’équation financière à court-terme.

Le S&P 500 a cédé 2,7 %, effaçant ses gains hebdomadaires dans un climat de nervosité généralisée. Cette réaction tient à la conjonction de valorisations élevées, fruit d’une longue phase haussière, et du retour, soudain, du spectre d’une guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.

Du choc des mots au choc des métaux

Au-delà des droits de douane, l’épisode réactive une crainte plus redoutée : le levier des terres rares. Ces 17 minéraux, peu connus du grand public, sont moins « rares » qu’exigeants : leur extraction et surtout leur raffinage sont complexes, coûteux et polluants. La Chine domine aujourd’hui l’essentiel de la chaîne de valeur. Or ces matériaux sont indispensables à la fabrication d’aimants de haute performance, omniprésents dans l’électronique, les drones, les véhicules électriques comme dans de nombreux équipements de défense. Une restriction d’exportations par Pékin paralyserait, ne serait-ce que temporairement, des segments entiers de la production, notamment automobile, avec une onde de choc plus importante que celle liée à l’annonce de droits de douane plus élevés.

Un marché pris à revers, en pleine confiance

L’annonce d’une taxe de 100 % sur tous les produits chinois dès le 1ᵉʳ novembre a agi comme un électrochoc, alors que le consensus tablait sur une accalmie tarifaire.

L’indice de volatilité VIX, surnommé « indice de la peur », a bondi de près de 33 % pour clôturer à 21,66, sa plus forte hausse journalière depuis longtemps. Cette secousse interrompt, au moins temporairement, une séquence prolongée de hausses depuis avril, qui a favorisé une prise de risque accrue.

Symptomatique est l’écart de performance entre deux indices de petites capitalisations bien connus des spécialistes. Avant la séance de vendredi, le Russell 2000 gagnait environ +11 % en 2025, quand le S&P SmallCap 600 peinait autour de +1 %. La nuance est cruciale : le S&P 600 applique un filtre de rentabilité et n’inclut que des sociétés bénéficiaires, là où le Russell 2000 rassemble davantage de petites entreprises de croissance, souvent non rentables. Le succès du Russell a traduit un pari spéculatif qui a tenu… jusqu’à ce rappel à l’ordre.

« La question clé est donc la suivante : une nouvelle escalade tarifaire, si elle se matérialisait, suffirait-elle à freiner l’activité au point de la faire basculer ? »

La véritable menace : la récession, pas la surenchère politique

Il convient toutefois de prendre du recul. Certes, les valorisations élevées amplifient les chocs mais les « bear markets », soit des baisses durables de plus de 20 %, procèdent rarement de soubresauts géopolitiques. L’histoire des marchés atteste que leur impact est le plus souvent temporaire, en moyenne de l’ordre de trois mois aux États-Unis. La raison en est simple : la remarquable capacité d’adaptation des multinationales qui réallouent leurs chaînes d’approvisionnement, ajustent leurs prix et reconfigurent leurs investissements. Autrement dit, elles finissent toujours par trouver l’antidote au poison de l’imprévisibilité politique.

Le vrai risque, celui qui effraie durablement, s’appelle récession. La question clé est donc la suivante : une nouvelle escalade tarifaire, si elle se matérialisait, suffirait-elle à freiner l’activité au point de la faire basculer ? Certains économistes, chez J.P. Morgan notamment, considèrent que le risque de récession est élevé, en soulignant à juste titre que les droits de douane sont un impôt direct sur les ménages et les entreprises.

Nous demeurons, pour notre part, plus optimistes : les entreprises continuent d’améliorer leurs marges, tandis que les perspectives de croissance aux États-Unis restent solides, autour de 3,8 % en rythme annualisé au troisième trimestre. Le ralentissement observé sur le marché du travail peut d’ailleurs s’expliquer par des gains de productivité liés à l’intégration accélérée de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Doug McMillon, directeur général de Walmart, première enseigne mondiale de distribution, l’a récemment rappelé : l’IA transformera la quasi-totalité des métiers, entraînant des destructions mais aussi des créations d’emplois. Le groupe prévoit de stabiliser ses effectifs autour de 2,1 millions de salariés sur trois ans, tout en faisant évoluer en profondeur la composition des postes. Fait notable : Walmart n’est pas une entreprise technologique ; c’est l’archétype de l’économie dite « traditionnelle ». Cette inflexion illustre que la vague IA déborde le seul secteur « tech » et diffuse déjà ses effets de productivité dans l’économie réelle.

Le test immédiat : la saison des résultats

La saison des résultats du troisième trimestre débute et fera office de juge de paix. S’agira-t-il d’un simple accident de parcours ou d’une amorce d’une correction plus profonde ? Les attentes sont paradoxalement favorables. Selon FactSet, le consensus table sur +8 % de croissance des bénéfices du S&P 500 sur un an, des estimations d’ailleurs révisées en hausse ces derniers trimestres. Nous anticipons à nouveau des révisions positives.

À la croisée des chemins

A court terme, le marché va osciller entre instabilité politique et fondamentaux d’entreprises solides. Si le bras de fer commercial devait s’installer, une correction de 10 % à 15 % n’est pas à exclure. En l’absence d’indices tangibles de récession, nous l’envisagerions moins comme un signal de vente que comme une fenêtre d’entrée, autrement dit, une opportunité d’achat.

Mikael J. K. PETITJEAN, Chief Economist (Waterloo Asset Management) et Professeur des Universités (UCLouvain et UGent)