Une carte blanche de Daniel Rodenstein, Professeur émérite (UCL), membre de l’Institut Jonathas.

Quand j’entends le terme « génocide » je comprends la disparition physique brutale d’un groupe humain causée par l’action intentionnelle d’un autre groupe humain. Je vois la disparition réelle, l’assassinat, de tous les membres du groupe victime de génocide qui tombent dans les mains du groupe génocidaire.

J’y vois le désir de supprimer ce groupe humain de la face de la terre, maintenant et pour toujours. On supprime les adultes, les vieillards, les hommes, les femmes. On supprime les enfants, les bébés. On supprime le passé, le présent et l’avenir de ce groupe.

Je crois que c’est cette même image mentale qui a obsédé Raphael Lemkin, ce juriste juif qui a inventé au milieu de la Seconde guerre mondiale ce terme hybride grec et latin, « genos » et « cide » pour désigner un crime qui n’avait pas de nom propre, pensant aux Arméniens de la Première guerre mondiale et aux Juifs de la Seconde.

Génocide = acte criminel commis avec l’intention d’obtenir la destruction, en tout ou en partie, d’un groupe humain comme tel identifié par sa nationalité, sa religion, son ethnie ou sa race.

Il s’agit, à mes yeux, d’un événement violent, brutal, cataclysmique. Là où il y avait une communauté établie de longue date, une tradition, il ne reste plus rien. S’il y a des survivants c’est parce qu’ils ne sont pas tombés dans les mains des génocidaires. Ils étaient établis ailleurs, loin des zones sous contrôle des assassins ; ou bien ils ont pu fuir, ils ont réussi à se cacher ou ils ont rarement été sauvés par des gens pleins de compassion ou épris de justice au risque de leur vie. Un génocide n’est pas un quelconque massacre, ni une guerre, quoiqu’il puisse se dérouler pendant une guerre. Il requiert d’une décision suivie d’une planification suivies toutes les deux d’une mise en œuvre par une institution étatique ou quasi-étatique ayant le pouvoir d’agir.

Le terme a été par après, en 1948, l’objet d’une Convention pour sa prévention et sa répression. Elle définit un génocide comme des actes criminels commis avec l’intention d’obtenir la destruction, en tout ou en partie, d’un groupe humain comme tel identifié par sa nationalité, sa religion, son ethnie ou sa race. Les actes menant au génocide sont énumérés de la façon suivante : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

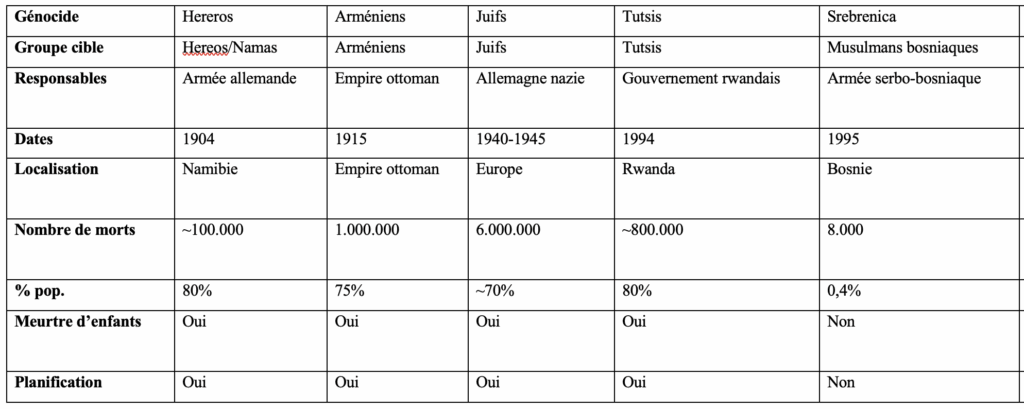

Il y a eu des génocides avant que le mot ait été inventé. Le premier génocide documenté a été celui des Hereros et Namas en Südwestafrika (actuelle Namibie) par l’armée allemande en 1904. Il y a eu ensuite l’extermination des Arméniens par le gouvernement Ottoman au cours de la Première guerre mondiale. Lors de la Deuxième guerre mondiale s’est déroulé le génocide des Juifs européens par le Troisième Reich allemand. Après la signature de la Convention de 1948 on a assisté au génocide des Tutsis, organisé par le gouvernement rwandais et sanctionné par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Lors de ces quatre génocides, identifiés par le nom du peuple victime, il y a eu réelle disparition physique d’un grand nombre (et d’un pourcentage très important) des membres des 4 groupes clairement identifiés : les membres des peuples Herero et Nama (des ethnies) en Namibie avec 80% de mortalité; les Arméniens (de religion chrétienne) dans l’Empire ottoman avec 75% de mortalité ; les Juifs (de religion juive ou d’ethnie juive ou de nationalité juive ou de race juive selon le discours nazi) dans l’Europe contrôlée par l’Allemagne nazie avec près de 70% de mortalité et les Tutsis (ethnie) au Rwanda avec 80% de mortalité. Dans tous les cas il s’est agi de meurtres, dans trois cas combinés avec des conditions de vie devant conduire à la mort (Hereros et Namas laissés dans le désert sans eau ni nourriture ; Arméniens obligés de marcher des milliers de kilomètres dans des conditions inhumaines ; Juifs parqués dans des ghettos avec des rations de misère conduisant à la mort par inanition).

L’après-Srebrenica

Et puis il y a eu Srebrenica. En 2001 le Tribunal pénal international pour l’-ex Yougoslavie (TPIY) a établi l’existence d’un génocide à Srebrenica lors de la guerre en Bosnie en 1995 (1). Ce jugement a été confirmé en appel en 2004 (2). En 2007, la Cour internationale de justice (CIJ) ratifie pour sa part que les faits survenus à Srebrenica constituent bien un génocide (3). Ces deux tribunaux internationaux respectés et respectables ont ainsi porté un coup mortel au concept de génocide.

En peu de mots, voici ce qui s’est passé à Srebrenica, enclave musulmane entourée par des zones serbo-bosniaques, lors de la guerre qui a suivi le démembrement de la Yougoslavie. En juillet 1995, les forces serbo-bosniaques encerclent la région. Les musulmans (environ 40.000 âmes) se réfugient dans l’enclave de Srebrenica où ils croient être protégés par les soldats néerlandais de la FORPRONU, la force des Nations unies en ex-Yougoslavie, qui n’interviennent pas. En fait, les Serbo-bosniaques séparent et retiennent les hommes entre 15 et 60 ans, embarquent le reste des réfugiés dans des camions et des autobus et les envoient vers des zones voisines contrôlées par l’armée bosniaque où ces vieillards, femmes et enfants seront en sécurité. En quelques jours les 8.000 hommes restés à Srebrenica sont exécutés et enterrés dans des fosses communes. Voilà les faits que le TPIY et la CIJ vont appeler génocide.

Le concept de génocide, né comme la façon d’identifier un crime indépassable, est mort sous les coups des deux tribunaux établis afin de juger des crimes indépassables.

Le TPIY et la CIJ ont décidé que les Bosniaques musulmans formaient un groupe protégé, dans le sens de la Convention contre le génocide (groupe national, ethnique, racial ou religieux). Ce groupe protégé était formé par l’ensemble des Bosniaques musulmans – environ 2.000.000 de personnes. De ce groupe protégé, seul 0.4% a été victime de génocide d’après les TPIY et la CIJ.

Huit mille hommes exécutés de sang-froid cela fait une tragédie, un crime, un massacre. Mais appeler un génocide l’assassinat de moins de 1% d’un groupe qu’on voudrait faire disparaître de la surface de la terre cela est un contresens. Comme c’est déformer les mots le fait de déclarer un génocide de Bosniaques musulmans, en ne faisant pas l’analyse sur l’ensemble de la Bosnie (51.000 km²) où le TPIY a explicitement exclu un génocide mais en se limitant à la seule région de l’enclave de Srebrenica (150 km²).

Appeler ce massacre un génocide c’est friser l’absurde quand le Tribunal affirme noir sur blanc qu’un génocide suppose une intention mais ne nécessite ni préparation ni planification, car ils n’ont pas trouvé de preuves ni de l’une ni de l’autre. Comme si on pouvait décider d’un génocide sur un coup de tête. Appeler ces faits un génocide est absurde quand on pense que les génocidaires ont eux-mêmes déplacé dans des bus et des camions vers des zones sûres les vieillards, les femmes et les enfants bosniaques musulmans qu’ils avaient sous la main. C’est-à-dire que ces supposés génocidaires au lieu de tous les exterminer ont offert à ce peuple victime un passé, un présent et un avenir.

Vers une définition unique

C’est ainsi que ces deux respectables instances juridiques internationales ont décidé qu’on pouvait parler de génocide devant un massacre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux alors qu’il n’y a ni préparation ni planification préalables au massacre lui-même ; alors que le massacre ne concerne qu’une toute petite partie du groupe qui ne met aucunement en péril la survie du groupe et que le tribunal, en se contredisant, insiste que lorsque c’est une partie du groupe protégé qui est l’objet d’un génocide cette partie doit être « substantielle » ; alors que le massacre en question se limite à une toute petite partie de la zone où le génocide aurait pu avoir lieu ; alors que le massacre épargne sciemment les vieillards, les femmes et les enfants du groupe censé devoir être effacé de la surface de la terre. Ce génocide juridiquement établi est tellement invraisemblable qu’on ne peut même pas le nommer avec l’identité du groupe victime. Contrairement aux autres génocides, celui-ci est affublé non pas du nom du peuple victime mais de l’endroit où il se serait déroulé (voir tableau en fin de texte).

C’est à partir de ces jugements incongrus que n’importe quel massacre de quelque importance, n’importe quel massacre « ordinaire » parmi les dizaines qui se produisent de par le monde, année après année, pourrait être qualifié de génocide si un tribunal s’en donnait la peine, protégé qu’il serait par le prestigieux antécédent de Srebrenica. Le concept de génocide, né comme la façon d’identifier un crime indépassable, est mort sous les coups des deux tribunaux établis afin de juger des crimes indépassables. Ils en ont fait un simple fait divers du paysage criminel international.

Caractéristiques principales des génocides :

Daniel Rodenstein, Professeur émérite UCL, membre de l’Institut Jonathas

(Photo Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Press Wire : sculpture de fleur blanche à onze pétales rendant hommage aux victimes du génocide de Srebrenica, New York)

Bibliographie

1 https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/fr/010802f.pdf

2 https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/fr/krs-aj040419f.pdf

3 https://www.icj-cij.org/fr/node/103164