À l’occasion du 17 octobre « Journée mondiale du refus de la misère » reconnue par les Nations Unies à la demande du Mouvement international ATD Quart Monde, nous publions ici un hommage à Paul Collowald, fervent soutien d’ATD Quart Monde à côté de Jacques Rabier et Robert Pendville.

Paul Collowald, premier correspondant du Monde auprès des institutions européennes à Strasbourg et doyen des correspondants européens, ancien directeur général de l’information de la Commission européenne puis du Parlement européen, et soutien indéfectible du Mouvement international ATD Quart Monde, s’est éteint le 8 juillet 2025 à Waterloo, près de Bruxelles, à l’âge de 102 ans. Journaliste devenu haut fonctionnaire européen, passeur de mémoire et observateur engagé, il fut l’un des témoins les plus lucides et constants des premiers pas de l’intégration européenne.

Né en Alsace dans l’entre-deux-guerres, Paul Collowald appartient à la génération façonnée par les fractures du XXe siècle. Il incarne les héritages mêlés de l’espace rhénan entre culture française, mémoire allemande et conscience frontalière. Français par engagement, « malgré nous » incorporé de force dans l’armée allemande, il sort de la guerre convaincu que la paix ne pouvait être qu’un projet actif. Son parcours est celui d’un homme des trois dimensions : enraciné régionalement, affirmé nationalement, et ouvert à l’universel par le biais européen. L’union des peuples lui apparaissait non comme un horizon abstrait, mais comme le seul point de passage lucide et solide face à la mondialisation. La Communauté européenne naissante, à ses yeux, n’affaiblissait pas l’État-nation : elle en approfondissait la démocratie au-delà des frontières.

Sa trajectoire professionnelle épouse ainsi l’histoire européenne contemporaine. En 1946, il rejoint Le Nouvel Alsacien. Trois ans plus tard, il assiste à la première session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe à Strasbourg, réuni pour l’occasion au Palais de l’Université autrefois inauguré par l’empereur Guillaume Ier de Prusse. En 1952, il couvre la première Assemblée commune de la CECA, prédécesseur du Parlement européen, devenant le premier correspondant permanent du Monde à Strasbourg. Paul Collowald est alors le premier journaliste français et l’un des tout premiers journalistes du continent à rendre compte des commencements concrets de l’intégration européenne. Il côtoie de près les Pères de l’Europe et bénéficie du privilège de travailler côte à côte avec eux. Proche de Robert Schuman et de Pierre Pflimlin, il comprend très tôt que la communauté européenne naissante n’est pas une abstraction technocratique, mais une refondation politique née des ruines du continent.

La Déclaration Schuman de mai 1950 oriente définitivement sa vocation. Après une décennie de journalisme, il rejoint en 1958 le service de presse des Communautés européennes à Luxembourg, puis la Commission européenne à Bruxelles auprès de du vice-président Robert Marjolin, commissaire français. Nommé en 1973 directeur général de l’information, il impose une culture de clarté et de rigueur : informer, c’est relier les citoyens à travers les médias à une construction encore méconnue, sans l’appauvrir. Il refuse l’intégration européenne réservée aux spécialistes et défend une communication publique fidèle à la complexité du projet.

Son parcours croise celui de Jacques-René Rabier (1919-2019), haut-fonctionnaire français, directeur de cabinet de Jean Monnet, premier directeur général à l’information de la Commission européenne, qui l’introduit dans l’univers institutionnel et reste un compagnon d’engagement, notamment au sein de l’Association solidarité européenne Quart Monde. Rabier disait avec malice : « Je ne l’ai pas mis au monde, mais je l’ai pris au Monde. » Paul Collowald continuait cependant à cultiver une relation personnelle et intellectuelle avec Hubert Beuve‑Méry, le fondateur du Monde. Tous deux partageaient une même exigence éthique d’un journalisme authentique : celle qui lie la vérité des faits à la responsabilité du regard. Cet héritage, Paul Collowald l’a porté de Strasbourg à Bruxelles, dans les colonnes du journal comme dans les couloirs des institutions. En 1973, Paul Collowald remplace Jacques-René Rabier à la tête de la direction générale de l’information de la Commission, avant de rejoindre Pierre Pflimlin à la présidence du Parlement européen, pour y terminer sa carrière comme directeur général de l’information.

La rencontre avec Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, dans le cadre de l’Association solidarité européenne Quart Monde, animée par Anne-Marie Rabier, marque chez Paul Collowald une inflexion majeure dans sa conception de la construction européenne. Joseph Wresinski, fort de son expérience de la misère extrême, proposait aux fonctionnaires européens à partir de 1974 une redéfinition radicale du projet européen : non plus seulement économique ou institutionnel, mais profondément social, éthique et fondé sur la reconnaissance des plus exclus. Selon cette perspective, la communauté européenne ne trouvera sa légitimité démocratique qu’en s’édifiant sur le refus collectif de la misère, en intégrant les plus pauvres comme sujets politiques à part entière. Collowald s’inscrit pleinement dans cette vision. Il milite pour que les institutions européennes ne considèrent plus la pauvreté comme un simple objet de traitement administratif, mais comme une interpellation fondatrice. Il joue un rôle décisif dans la reconnaissance institutionnelle de cette exigence en accompagnant le père Wresinski au cœur du Parlement européen, chez le Président Enrique Barón Crespo, et en soutenant activement les travaux de l’Intergroupe Quart Monde. À ses yeux, rendre la communauté européenne crédible, c’était la rendre capable d’écouter ceux qu’elle n’entendait pas. Il voyait là une condition de son enracinement démocratique. Collowald fut, à sa manière, un artisan discret de cette Europe sociale qui ne se limite pas à redistribuer mais à reconnaître.

En 1994, Paul Collowald reprend publiquement la parole au Parlement européen de Strasbourg pour soutenir l’initiative d’ATD Quart Monde autour de l’exposition J’ai faim dans ma tête. Conçue comme un cri d’alerte sur la pauvreté persistante en Europe, cette installation visuelle prolongeait l’élan du rapport présenté en 1987 par Joseph Wresinski au Conseil économique et social français, qui faisait reconnaître l’extrême pauvreté comme violation des droits de l’Homme. Collowald, fidèle à cet héritage, s’engage avec constance pour que les institutions européennes intègrent cette exigence éthique à leur action.

À Strasbourg, il plaide pour que les lieux de pouvoir ne soient pas sourds aux silences des invisibles : « Si l’Europe ne reconnaît pas d’abord ceux qu’elle a laissés au bord du chemin, elle ne sera jamais un espace commun de droit et de dignité. » Il réaffirme alors que l’unité européenne ne vaut que si elle inclut les plus pauvres dans sa promesse fondatrice.

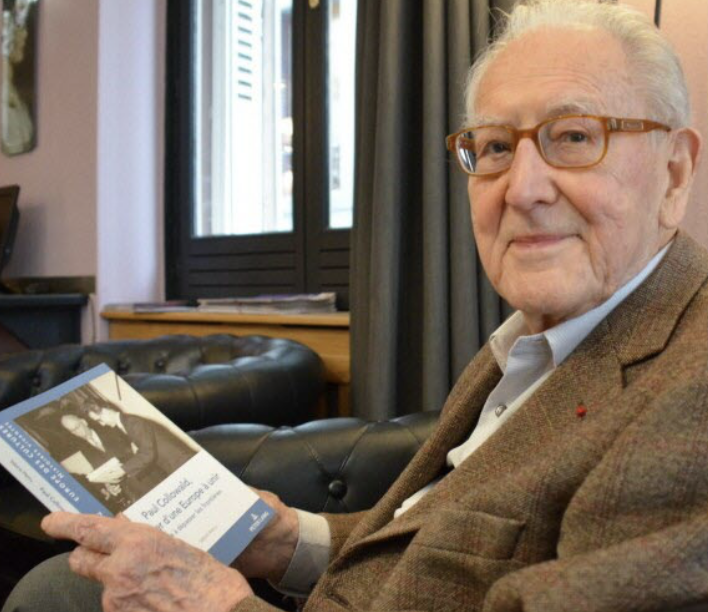

Dans son livre autobiographique « J’ai vu naître l’Europe » (éd. Nuée bleue, 2014), Paul Collowald livre une réflexion sur la dignité, la mémoire et la justice, saluée par Jacques Delors et ATD Quart Monde. Ce livre d’entretiens est le fruit d’un dialogue nourri avec Sophie Allaux-Izoard, diplômée du Collège d’Europe, théologienne, professeure et titulaire de la chaire Jean-Rodhain à la Faculté de théologie de Lille. Plus qu’un récit de carrière, c’est un testament moral.

C’est en l’église Saint-Joseph de Waterloo, en Belgique, à quelques pas du champ de bataille de 1815, que Paul Collowald reçut l’hommage ultime. Lieu symbolique du passage de l’Europe des affrontements à celle de la réconciliation qu’il a défendue toute sa vie. Là où l’histoire scella par les armes l’équilibre des puissances, Paul Collowald proposa l’horizon d’États libres choisis pour l’unité par la paix, la coopération et le dialogue. Ses funérailles, le 16 juillet 2025, se déroulèrent dans la discrétion qu’il affectionnait. Au moment de l’adieu, l’Ode à la joie — hymne officieux de l’Union européenne — retentit, ultime écho à une vie entière consacrée à l’idéal européen.

Tobias Teuscher, contribution externe