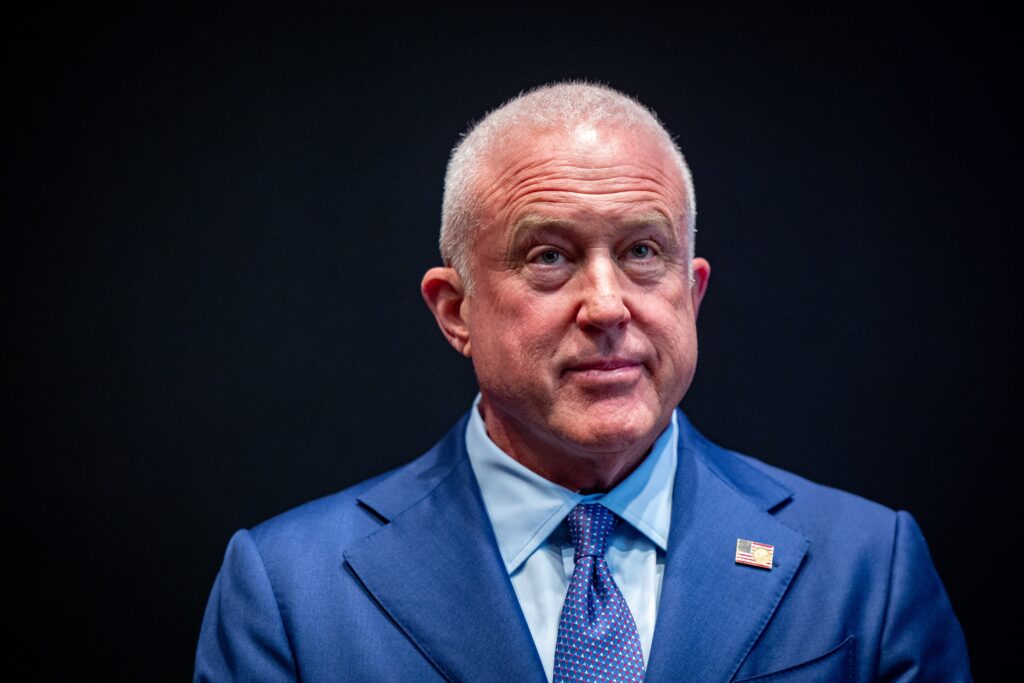

Dick Cheney, stratège de l’Amérique post-11 Septembre, est mort à 84 ans

Publié par Harrison du Bus

Vice-président de George W. Bush et figure centrale du néoconservatisme américain, Dick Cheney s’est éteint à 84 ans. Acteur décisif de la guerre en Irak, incarnation d’un pouvoir exécutif renforcé, il fut aussi l’un des plus puissants et des plus contestés vice-présidents de l’histoire des États-Unis.

Dick Cheney est mort à l’âge de 84 ans, entouré de son épouse Lynne, de leurs filles Liz et Mary, et de leurs proches. Selon un communiqué familial cité par CNN, il a succombé à des complications d’une pneumonie et d’affections cardiaques et vasculaires dont il souffrait depuis des décennies. « Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu’il a fait pour notre pays », ont déclaré les siens.

Celui qui fut l’éminence grise de la Maison-Blanche au lendemain du 11 Septembre laisse une empreinte durable sur la politique américaine : celle d’un stratège d’État convaincu que la sécurité nationale justifiait des mesures d’exception, mais aussi celle d’un homme qui, dans ses dernières années, s’est dressé contre Donald Trump, qu’il qualifiait de plus grande menace de l’histoire de la République.

L’art du pouvoir discret

Né en 1941 à Lincoln, dans le Nebraska, Dick Cheney grandit dans l’Ouest américain et suit un parcours universitaire chaotique avant d’obtenir ses diplômes à l’université du Wyoming. Il rencontre très tôt Lynne Vincent, qu’il épouse en 1964. Son entrée dans la vie publique se fait à Washington sous la présidence de Richard Nixon, au sein de l’administration dirigée par Donald Rumsfeld. Sous Gerald Ford, il devient chef de cabinet de la Maison-Blanche en 1975, poste où il s’impose comme un redoutable organisateur de l’appareil exécutif.

Élu représentant du Wyoming à partir de 1978, Cheney s’impose à la Chambre comme un conservateur rigoureux, partisan d’un État fort à l’extérieur et mesuré à l’intérieur. Sa carrière prend une dimension nationale lorsque George H. W. Bush le nomme secrétaire à la Défense en 1989. À ce poste, il dirige avec efficacité la guerre du Golfe de 1991, qui libère le Koweït après l’invasion de Saddam Hussein. L’opération, courte et victorieuse, accroît sa stature dans les milieux militaires et républicains.

L’ombre portée du 11 Septembre

Après un passage à la tête du groupe pétrolier Halliburton, Cheney revient à la Maison-Blanche en 2001, cette fois comme vice-président. George W. Bush, encore novice en politique fédérale, voit en lui une figure d’expérience capable de stabiliser son administration. L’attentat du 11 septembre 2001 transforme brutalement cette équation. Alors que le président se trouve en déplacement, Cheney gère la crise depuis le bunker présidentiel sous la Maison-Blanche.

Ce jour-là, il autorise même, par précaution, l’armée à abattre tout avion civil suspecté d’être détourné. Cet épisode symbolise sa conception d’un exécutif absolu face au danger. Convaincu qu’un nouvel attentat est possible à tout instant, il défend une doctrine de l’anticipation — frapper avant d’être frappé — qui deviendra l’axe central de la politique étrangère américaine. Cette idée, connue sous le nom de « Cheney Doctrine », repose sur la conviction qu’« une probabilité d’un pour cent d’une menace catastrophique doit être traitée comme une certitude », comme le rappelle Politico.

L’architecte de la guerre en Irak

Dans le climat de peur et d’incertitude des années qui suivent, Cheney joue un rôle clé dans les décisions qui conduisent à l’invasion de l’Irak en 2003. Il affirme publiquement que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et entretient des liens avec al-Qaida. Ces allégations, non confirmées par la suite, seront à l’origine d’une guerre qui marquera durablement l’image des États-Unis.

À ses yeux, cette intervention est l’expression nécessaire de la puissance américaine. Il déclarera plus tard qu’il agirait « à nouveau de la même façon », estimant avoir pris les bonnes décisions au regard des renseignements disponibles. L’Irak ne possédait pas les armes redoutées, mais le vice-président n’en exprimera jamais de regrets. Pour lui, le devoir premier d’un dirigeant était de prévenir toute menace contre le territoire national, quitte à élargir la définition de la légitime défense. Le Figaro souligne que sa « patte » fut identifiée « derrière tous les coups de force et les fiascos » du mandat Bush.

La raison d’État poussée à l’extrême

Dans l’après-11 Septembre, Cheney inspire une série de mesures qui redéfinissent les frontières du droit américain. Surveillance accrue, détentions illimitées à Guantanamo, interrogatoires « renforcés » assimilés à de la torture par ses opposants : le vice-président assume tout, au nom de la sécurité. Il juge le « waterboarding » (simulation de noyade) licite et efficace, et défend le maintien de prisonniers sans procès dans la base de Cuba. Pour lui, ces pratiques sont des instruments de guerre, non des violations des droits.

Pour continuer la lecture, abonnez-vous ou utilisez un crédit.

Deja abonne ? Se connecter