Les cent ans des accords de Locarno et l’impossible prix Nobel de la paix de Donald Trump (Opinion)

Publié par Pascal Lefevre

• Mis à jour le

L'esprit qui prévaut dans l'attribution du Prix Nobel de la paix se rapproche davantage de celui des accords de Locarno, qui fêtent leur centenaire, que de la posture belliciste de Donald Trump. Une opinion de Pascal Lefèvre, chroniqueur politique.

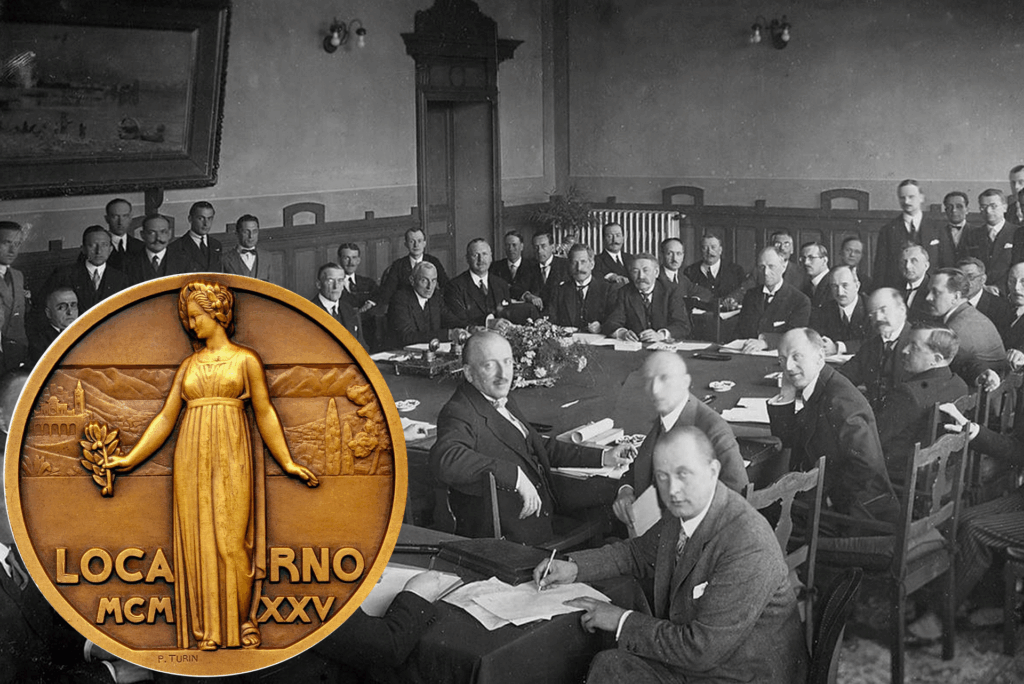

Il y a un siècle, le 16 octobre 1925, furent signés ou paraphés au Palazzo del Pretorio, dans la ville suisse de Locarno, sur les bords du Lac Majeur, les accords dits de « Locarno ».

Il s’agissait en réalité de cinq traités et conventions. Le principal, le « traité de garantie mutuelle », également appelé « Pacte rhénan », fut conclu, dans l’ordre des signatures, pour l’Allemagne défaite en 1918 par le Chancelier Hans Luther et le ministre des Affaires étrangères Gustav Stresemann, pour la Belgique par le ministre des Affaires étrangères Émile Vandervelde, pour la France par son homologue Aristide Briand, pour le Royaume-Uni par le Premier ministre Stanley Baldwin et le ministre des Affaires étrangères Austen Chamberlain, et pour l’Italie par le sénateur Vittorio Scialoja.

En outre, MM. Luther, Stresemann, Vandervelde, Briand et Chamberlain, ainsi que, pour l’Italie, le chef du gouvernement et secrétaire d’État aux Affaires étrangères Benito Mussolini, et, pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, les ministres des Affaires étrangères Aleksander Skrzyński et Edvard Beneš, marquèrent leur accord, chacun pour ce qui les concernait, sur ce traité et sur quatre autres textes annexés et déjà paraphés : une convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la Belgique, une convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la France, un traité d’arbitrage entre l’Allemagne et la Pologne, et un traité d’arbitrage entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie.

Une fixation des frontières

L’article 1er du traité de base indiquait que « les Hautes Parties contractantes garantissent individuellement et collectivement [..] le maintien du statu quo territorial résultant des frontières entre l’Allemagne et la Belgique et entre l’Allemagne et la France, et l’inviolabilité desdites frontières telles qu'elles sont fixées par ou en exécution du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que l’observation des dispositions des articles 42 et 43 dudit traité, concernant la zone démilitarisée ».

En clair, cela signifiait, d’une part, que l’Allemagne renonçait à contester le rattachement des cantons d’Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith à la Belgique, ainsi que la restitution de l’Alsace-Lorraine à la France, et, d’autre part, qu’elle s’engageait à ne pas remilitariser la rive gauche du Rhin ni la rive droite sur une profondeur de 50 kilomètres.

L’article 2 précisait que « l’Allemagne et la Belgique et de même l’Allemagne et la France s’engagent réciproquement à ne se livrer de part et d’autre à aucune attaque ou invasion et à ne recourir de part et d’autre en aucun cas à la guerre » — sauf dans certaines circonstances particulières, telles que la légitime défense ou la remilitarisation de la Rhénanie.

L’article 3 disposait que l’Allemagne, la Belgique, et la France, « s’engagent à régler par voie pacifique et de la manière suivante toutes questions, de quelque nature qu’elles soient, qui viendraient à les diviser et qui n’auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires : toutes questions au sujet desquelles les Parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumises à des juges, à la décision desquels les Parties s’engagent à se conformer ; toute autre question sera soumise à une commission de conciliation et, si l’arrangement proposé par cette commission n’est pas agréé par les deux Parties, la question sera portée devant le Conseil de la Société des Nations, statuant conformément à l’article 15 du Pacte de la Société. »

« L’esprit de Locarno est marqué par la solidarité, la coopération, la confiance et la volonté d’instaurer une paix longue et durable. »

D’autres dispositions du traité prévoyaient encore des procédures d’assistance mutuelle ou de recours devant la Société des Nations.

Le traité mettait ainsi un terme au débat sur d’éventuelles revendications territoriales de l’Allemagne à l’Ouest, interdisait le recours à la force ou à la guerre comme moyen de règlement des différends, et privilégiait la diplomatie, l’arbitrage ainsi que l’intervention de la nouvelle S.D.N. pour trancher les questions susceptibles de se poser.

Les quatre autres traités et conventions détaillaient les procédures d’arbitrage applicables aux pays concernés (tribunal arbitral, Cour permanente de Justice internationale, S.D.N., commission permanente de conciliation, etc.) et étendaient le principe de la résolution pacifique des différends à la Pologne et la Tchécoslovaquie, tout en précisant pour l’Allemagne et ces deux pays qu’ils étaient « d’accord pour reconnaitre que les droits d’un État ne sauraient être modifiés que de son consentement ». Contrairement au « Pacte rhénan », l’Allemagne ne reconnaissait pas officiellement les nouvelles frontières tracées à l’Est, mais s’engageait à ne pas recourir à la force pour les contester.

Les accords de Locarno entrèrent en vigueur après l’adhésion de l’Allemagne à la S.D.N. et leur ratification (article 10 du traité), soit, en définitive, le 1er décembre 1925.

Ils constituèrent un véritable succès diplomatique dans une période particulièrement difficile et troublée de l’après-guerre, puisqu’ils visaient à assurer une sécurité collective en Europe et à prévenir tout nouveau conflit armé. On parla alors de « l’esprit de Locarno », marqué par la solidarité, la coopération, la confiance et la volonté d’instaurer une paix longue et durable.

C’est notamment pour ces raisons qu’Aristide Briand et Gustav Stresemann reçurent le prix Nobel de la paix en 1926.

La posture de Trump, loin de l'esprit de Locarno

Le souhait autoproclamé du président américain Donald Trump de se voir décerner le même prix par le comité Nobel, le 10 octobre prochain, apparaît manifestement en totale contradiction avec les principes qui avaient conduit ses membres à attribuer cette distinction aux anciens ministres des Affaires étrangères français et allemand.

Tout d’abord, les déclarations de l’occupant de la Maison-Blanche, selon lesquelles il aurait mis fin en quelques mois à pas moins de sept guerres (entre l’Inde et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, le Congo et le Rwanda, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la Serbie et le Kosovo, l’Égypte et l’Éthiopie, Israël et l’Iran), sont aussi farfelues qu’infondées. Qui est au courant d’une guerre entre la Serbie et le Kosovo ? Depuis quand l’Égypte et l’Éthiopie sont-elles en conflit armé ? A-t-on connaissance d’une paix entre Israël et l’Iran ? Et ainsi de suite. Quant au plan de paix en 20 points pour Gaza, à l’heure où nous écrivons ces lignes, personne n’est en mesure de dire ce qu’il en adviendra et le cas échéant s’il pourra pleinement être réalisé.

Par ailleurs, ce qui valut à Briand et à Stresemann leur reconnaissance, c’est une approche fondée sur le multilatéralisme, la confiance et le respect des interlocuteurs concernés. Tout le contraire du comportement unilatéral, erratique, agressif et brutal de M. Trump dans la plupart de ses rapports internationaux. Le fil conducteur de la politique du Français et de l’Allemand fut le recours aux procédures d’arbitrage et de conciliation, ainsi qu’à la Cour permanente de justice internationale et à la Société des Nations, ancêtre de l’O.N.U. — autant de mécanismes et d’organismes rejetés ou décriés par le propriétaire de Mar-a-Lago.

C’est l’unilatéralisme, l’autoritarisme et le rejet du droit international par Adolf Hitler qui mirent fin aux accords de Locarno, à la suite de la remilitarisation de la Rhénanie en 1936.

Or, ce sont précisément ces méthodes qu’affectionne Donald Trump : les velléités annexionnistes à l’égard du Canada ou du Groenland, l’imposition arbitraire et unilatérale de droits de douane, le retrait des accords de Paris sur le climat, l’abandon de l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et de l’UNESCO, etc.

Rien à voir avec « l’esprit de Locarno ». Il serait par conséquent étonnant, injustifié et, en tout état de cause, incompréhensible que le prix Nobel de la paix 2025 soit attribué au président des États-Unis. Contrairement à ce que celui-ci affirme, ce ne serait pas une insulte à son pays, mais une injure au bon sens et à l’honnêteté intellectuelle.

Pascal Lefèvre, Chroniqueur politique

(Photos : Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)