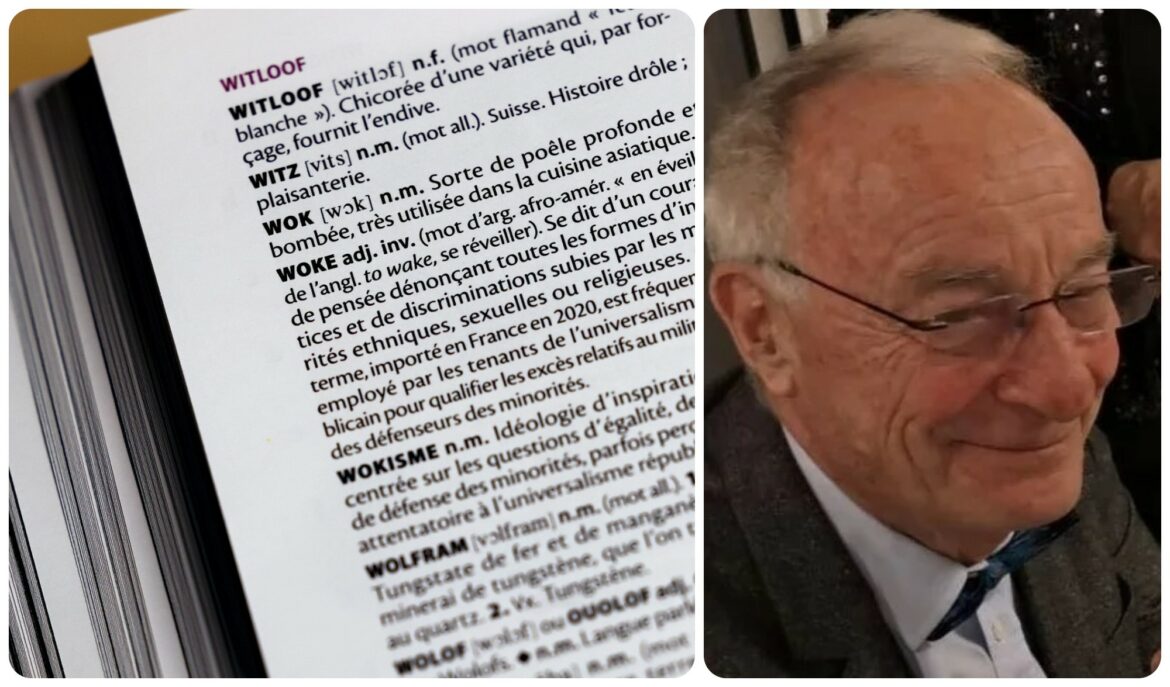

Dans une longue chronique publiée dans la revue Commentaire, l’agrégé de philosophie et ancien professeur en classes préparatoires André Perrin (photo), entreprend de démonter une idée devenue réflexe dans une partie du monde universitaire et médiatique : le « wokisme » n’existerait pas, il ne serait qu’un fantasme forgé par des réactionnaires en mal d’ennemi. Or, en suivant son raisonnement, on voit se dessiner tout autre chose, qui ressemble à un ensemble de représentations, de pratiques militantes et de réflexes linguistiques qui structurent aujourd’hui une part de la vie intellectuelle occidentale, même lorsque ceux qui les portent refusent le mot.

Perrin part d’un constat simple. Dans une certaine gauche intellectuelle, la dénégation est devenue un sport de combat. Dès qu’un phénomène embarrassant est nommé – pensée « woke », islamo-gauchisme, politiquement correct, théorie du genre – on répond qu’il s’agit d’une « chimère », d’une « obsession française », d’un « fantasme de réactionnaire en quête d’ennemi ». Tout ce qui rudoie le camp progressiste est relégué dans le rayon des illusions.

Cette stratégie repose sur une rhétorique bien rodée à plusieurs étages ; le premier est d’expliquer que les notions contestées ont été inventées par « les méchants » pour discréditer « les bons ». Ainsi la « théorie du genre » ne serait qu’une expression polémique « venue du Vatican ». Si l’expression est polémique, concluent certains, alors la chose qu’elle vise n’existe pas. C’est ce glissement que l’auteur s’emploie à mettre en pièces.

La théorie qui n’existerait pas

Le cœur de sa démonstration porte sur le genre. On nous assure que la « théorie du genre » est un pur artefact, mais, dans le même temps, on parle partout de gender studies, on crée des masters et des chaires universitaires, on cite à l’envi Judith Butler ou Paul B. Preciado. Or comment enseigner des « études de genre » s’il n’existe pas, au moins implicitement, une théorie du genre ?

Abonnez-vous pour lire l'article en entier.

Apportez votre soutien à la rédaction de 21News en souscrivant à notre contenu premium.